Что такое синдром гипермобильности суставов у детей и взрослых? Причины развития гиперподвижности суставов. Тест Бейтона на гипермобильность суставов

Из-за значительной растяжимости связок пациенты могут избыточно выгибать в суставах руки и ноги, что не может сделать здоровый человек. Слабость связочного аппарата приводит к разболтанности суставов, частым вывихам, преждевременному развитию остеоартроза.

Голубоглазые блондинки

и синдром гипермобильности

Синдром гипермобильности встречается как среди мальчиков, так и среди девочек. Но наиболее часто он сочетается с голубым цветом глаз (голубоватым оттенком склер), светлыми волосами, тонкими и длинными конечностями.

Многие современные королевы красоты страдают синдромом гипермобильности. В художественную гимнастику отбирают самых гибких девушек, многие из которых имеют наследственные аномалии строения соединительной ткани.

Обладательницы избыточно подвижных суставов обычно имеют нежную эластичную кожу. Все это обусловлено изменениями строения коллагена, составляющего основу всех соединительнотканных структур (кожа, связки, склеры, сосуды).

Из-за повышенной эластичности связок, удерживающих внутренние органы, у пациенток с гипермобильностью нередко по УЗИ выявляется опущение почек или матки. После родов эти женщины в большей степени страдают от растяжек на животе и варикозной болезни.

Основной фактор риска гипермобильности - наследственность.

Проверяем себя на гибкость

Диагноз гипермобильности - самый простой и самый сложный одновременно. Простой, так как может быть поставлен врачом на основании осмотра, а сложный из-за того, что нет стандартных методов лечения этой наследственной болезни.

Метод определения гипермобильности по Брейтону поможет исследовать себя на наличие гипермобильности:

- вы можете дотянуться большим пальцем до внутренней стороны предплечья (помогая себе другой рукой);

- вы разгибаете мизинец более чем на 90 градусов;

- при разгибании в локтевом суставе ваша рука продолжает движение даже после того, как достигла прямой линии с плечом (переразгибание в локтевом суставе более 10 градусов);

- нагибаясь вперед, вы можете коснуться пола ладонями.

Как жить гуттаперчевым людям

Больные могут испытывать неприятные ощущения при избыточной физической нагрузке. Довольно часто появляются боли в коленных, плечевых или лучезапястных суставах. Уменьшить боль помогают отдых, местные мази и гели с анальгетиками и нестероидными противовоспалительными компонентами, физиотерапия.

Для предотвращения подвывихов в суставах желательно ежедневно заниматься лечебной физкультурой. Не нужно придумывать чересчур сложных упражнений. Главное - сформировать мышечный корсет вокруг суставов, тогда падение или неловкое движение не будут сопровождаться вывихом.

При активных занятиях спортом на суставы, несущие максимальную нагрузку, необходимо надевать ортезы (наколенник, эластичный бандаж на поясничную область, голеностопный или лучезапястный суставы).

При повышенной эластичности соединительной ткани не следует играть с весом. Набор массы тела с последующим резким похуданием приведет к тому, что кожа отвиснет, станет дряблой, а внутренние органы опустятся ниже физиологических значений.

При существенной патологии со стороны внутренних органов выполняются специальные хирургические операции, позволяющие приподнять опущенный орган и восстановить его функцию.

Так как велик риск развития плоскостопия, не повредит заранее обучиться упражнениям, направленным на укрепление свода стопы (собирать пальцами ног салфетку с пола, поднимать пальцами ног карандаш, ходить на внутренней или наружной поверхности стопы, на цыпочках, на пяточках). Если плоскостопия избежать не удалось, нужно обзавестись супинаторами.

Для профилактики раннего остеоартроза суставов даже молодым пациентам назначается хондропротективная терапия (дона, артра, терафлекс, пиаскледин и др.). В дальнейшем при формировании остеоартроза в полость сустава вводятся препараты гиалуроновой кислоты, оказывающей заметный терапевтический эффект.

Синдром гипермобильности суставов (ГМС) — нередкая причина обращения за медицинской помощью пациентов в любом возрасте. Клинические проявления СГМС многообразны и могут имитировать другие, более известные заболевания суставов. В связи с недостаточным знакомством с данной патологией врачей-терапевтов, а в ряде случае ревматологов и ортопедов правильный диагноз часто не устанавливается. Традиционно внимание врача обращается на выявление ограничения объема движений в пораженном суставе, а не определение избыточного объема движений. Тем более что сам пациент никогда не сообщит о чрезмерной гибкости, так как он с детства с ней сосуществует и, более того, часто убежден, что и все люди имеют такие же возможности. Типичны две диагностические крайности: в одном случае, в связи с отсутствием объективных признаков патологии со стороны суставов (кроме просматриваемой гипермобильности) и нормальными лабораторными показателями у молодого пациента определяют «психогенный ревматизм», в другом — больному ставят диагноз ревматоидного артрита или заболевания из группы серонегативных спондилоартритов и назначают соответствующее, отнюдь не безобидное лечение.

Что считать гипермобильностью суставов?

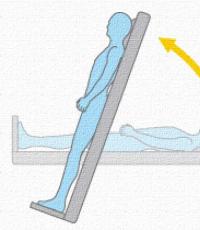

Среди многих предложенных способов измерения объема движений в суставах общее признание получил метод Бейтона, представляющий собой девятибалльную шкалу, оценивающую способность обследуемого выполнить пять движений (четыре парных для конечностей и одно для туловища и тазобедренных суставов). Бейтон предложил упрощенную модификацию ранее известного метода Carter и Wilkinson (1964). Движения представлены на рис. 1.

Это простая и занимающая мало времени скрининговая процедура, получившая широкое распространение как в клинических, так и в эпидемиологических исследованиях. На основании ряда эпидемиологических работ были определены нормы подвижности суставов для здоровых людей. Степень подвижности суставов распределяется в популяции нормальным образом, то есть не по принципу «все или ничего», а в виде синусоидной кривой. Обычным для европейцев является счет по Бейтону от 0 до 4. Но средняя, «нормальная» степень подвижности суставов значительно отличается в возрастных, половых и этнических группах. В частности, при обследовании здоровых лиц в Москве в возрасте 16-20 лет среди женщин более половины, а среди мужчин более четверти демонстрировали степень ГМС, превышающую 4 балла по Бейтону. Таким образом, при отсутствии жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата избыточная подвижность суставов в сравнении со средним показателем может рассматриваться как конституциональная особенность и даже возрастная норма. В связи с этим в педиатрической практике отсутствуют общепринятые нормы подвижности суставов — этот показатель значительно меняется в период роста ребенка.

Может ли избыточная гибкость суставов быть приобретена или это наследственная особенность?

Приобретенная избыточная подвижность суставов наблюдается у балетных танцоров, спортсменов и музыкантов. Длительные повторные упражнения приводят к растяжению связок и капсулы отдельных суставов. В этом случае имеет место локальная гипермобильность сустава (суставов). Хотя очевидно, что в процессе профессионального отбора (танцы, спорт) лица, изначально отличающиеся конституциональной гибкостью, имеют явное преимущество, фактор тренированности несомненно имеет место. Изменения в гибкости суставов наблюдаются также при ряде патологических и физиологических состояний (акромегалия, гиперпаратиреоидизм, беременность). Генерализованная ГМС является характерным признаком ряда наследственных заболеваний соединительной ткани, включающих синдром Марфана, несовершенный остеогенез, синдром Элерса-Данлоса. Это редкие заболевания. На практике врачу гораздо чаще приходится иметь дело с пациентами с изолированной ГМС, не связанной с тренировками и в ряде случаев сочетающейся с другими признаками слабости соединительно-тканных структур. Почти всегда удается установить семейный характер наблюдаемой ГМС и сопутствующей патологии, что свидетельствует о генетической природе наблюдаемого явления.

Определение синдрома гипермобильности суставов

Сам термин «синдром ГМС» принадлежит английским авторам Kirk, Ansell и Bywaters, которые в 1967 году обозначили таким образом состояние, при котором имелись определенные жалобы со стороны опорно-двигательного аппарата у гипермобильных лиц при отсутствии признаков какого-либо другого ревматического заболевания.

Последующие работы позволили конкретизировать нозологические границы данного синдрома, получившего определение «синдром доброкачественной гипермобильности суставов», в отличие от прогностически более тяжелых типов синдрома Элерса-Данлоса и других наследственных дисплазий соединительной ткани.

Последние, так называемые Брайтоновские критерии синдрома доброкачественной ГМС (1998) представлены в таблице. В данных критериях придается значение и внесуставным проявлениям слабости соединительно-тканных структур, что позволяет говорить о синдроме ГМС и у лиц с нормальным объемом движений в суставах (как правило, имеются в виду лица старшего возраста).

Распространенность синдрома гипермобильности суставов

Под синдромом ГМС понимают сочетание ГМС и каких-либо жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата, обусловленных слабостью связочного аппарата. Истинная распространенность синдрома ГМС практически неизвестна. Конституциональная ГМС определяется у 7-20% взрослого населения. Хотя у большинства пациентов первые жалобы приходятся на подростковый период жизни, симптомы могут появиться в любом возрасте. Поэтому определения «симптоматичная» или «асимптоматичная» ГМС достаточно условны и отражают лишь состояние индивидуума с ГМС в определенный период жизни. Можно говорить о частоте выявления СГМС по данным отдельных клиник. Так, в одной из крупных европейских ревматологических клиник этот диагноз был установлен у 0,63% мужчин и 3,25% женщин из 9275 пациентов, поступивших на стационарное обследование. Но эти данные не отражают истинную картину, так как большинство пациентов с синдромом ГМС не нуждаются в стационарном лечении. По отечественным данным, доля пациентов с СГМС составляет 6,9% на амбулаторном приеме у ревматолога (Гауэрт В. Р., 1996). В связи с уже упоминавшимся недостаточным знанием врачей о данной патологии нередко эти пациенты регистрируются под другими диагнозами (ранний остеоартроз, периартикулярные поражения и т. д.).

Клинические проявления синдрома ГМС

Клиника СГМС многообразна и включает как суставные, так и внесуставные проявления, в общих чертах отраженные в упомянутых Брайтоновских критериях синдрома ГМС.

Существенную помощь в диагностике оказывает внимательный сбор анамнеза. Характерным фактом в истории жизни пациента является его особая чувствительность к физическим нагрузкам и склонность к частым травмам (растяжения, подвывихи суставов в прошлом), что позволяет думать о несостоятельности соединительной ткани. Выявляемый методом Бейтона избыточный объем движений в суставах дополняет собственно клинические формы проявления СГМС.

Суставные проявления

- Артралгия и миалгия. Ощущения могут быть тягостными, но не сопровождаются видимыми или пальпируемыми изменениями со стороны суставов или мышц. Наиболее частая локализация — коленные, голеностопные, мелкие суставы кистей. У детей описан выраженный болевой синдром в области тазобедренного сустава, отвечающий на массаж. На степень выраженности боли часто влияют эмоциональное состояние, погода, фаза менструального цикла.

- Острая посттравматическая суставная или околосуставная патология, сопровождающаяся синовитом, теносиновитом или бурситом.

- Периартикулярные поражения (тендиниты, эпикондилит, другие энтезопатии, бурсит, туннельные синдромы) встречаются у пациентов с СГМС чаще, чем в популяции. Возникают в ответ на необычную (непривычную) нагрузку или минимальную травму.

- Хроническая моно- или полиартикулярная боль, в ряде случаев сопровождаемая умеренным синовитом, провоцируемым физической нагрузкой. Это проявление СГМС наиболее часто приводит к диагностическим ошибкам.

- Повторные вывихи и подвывихи суставов. Типичные локализации — плечевой, пателло-фемолярный, пястно-фаланговый суставы. Растяжение связок в области голеностопного сустава.

- Развитие раннего (преждевременного) остеоартроза. Это может быть как истинный узелковый полиостеоартроз, так и вторичное поражение крупных суставов (коленных, тазобедренных), возникающее на фоне сопутствующих ортопедических аномалий (плоскостопие, нераспознанная дисплазия тазобедренных суставов).

- Боли в спине. Торакалгии и люмбалгии распространены в популяции, особенно у женщин старше 30 лет, поэтому трудно сделать однозначный вывод о связи этих болей с гипермобильностью суставов. Однако спондилолистез достоверно связан с ГМС.

- Симптоматическое продольное, поперечное или комбинированное плоскостопие и его осложнения: медиальный теносиновит в области голеностопного сустава, вальгусная деформация и вторичный артроз голеностопного сустава (продольное плоскостопие), заднетаранный бурсит, талалгия, «натоптыши», «молоткообразная» деформация пальцев, Hallux valgus (поперечное плоскостопие).

Внесуставные проявления. Данные признаки закономерны, так как основной структурный белок коллаген, первично участвующий в описываемой патологии, также присутствует в других опорных тканях (фасции, дерма, стенка сосудов).

- Избыточная растяжимость кожи, ее хрупкость и ранимость. Стрии, не связанные с беременностью.

- Варикозная болезнь, начинающаяся в молодые годы.

- Пролапс митрального клапана (до введения в широкую практику в 70-80-х годах эхокардиографии многие пациенты с синдромом ГМС наблюдались у ревматолога с диагнозом «ревматизм, минимальная степень активности» в связи с жалобами на боли в суставах и шумами в сердце, связанными с пролапсом клапанов).

- Грыжи различной локализации (пупочные, паховые, белой линии живота, послеоперационные).

- Опущение внутренних органов — желудка, почек, матки, прямой кишки.

Таким образом, при осмотре пациента с подозрением на СГМС, а это каждый больной молодого и среднего возраста с невоспалительным суставным синдромом, необходимо обращать внимание на возможные дополнительные признаки системной дисплазии соединительной ткани. Знание фенотипических проявлений синдрома Марфана и несовершенного остеогенеза позволяет исключить эти наследственные заболевания. В том случае если обнаруживаются явные кожные и сосудистые признаки (гиперэластичность кожи и спонтанное образование синяков без признаков коагулопатии), правомерно говорить о синдроме Элерса-Данлоса. Открытым остается вопрос дифференциальной диагностики синдрома доброкачественной ГМС и наиболее «мягкого», гипермобильного типа синдрома Элерса-Данлоса. С помощью Брайтоновских критериев это сделать невозможно, о чем авторы специально упоминают; в обоих случаях имеет место умеренное вовлечение кожи и сосудов. Ни для того, ни для другого синдрома не известен биохимический маркер. Вопрос остается открытым и будет, по-видимому, разрешен только с обнаружением специфического биохимического или генетического маркера для описываемых состояний.

Учитывая широкое распространение конституциональной ГМС в популяции, особенно среди молодежи, было бы ошибочным объяснять все суставные проблемы у данной категории лиц только гипермобильностью. Наличие ГМС отнюдь не исключает возможности развития у них любого другого ревматического заболевания, которым они подвержены с такой же вероятностью, как и лица с нормальным объемом движений в суставах.

Таким образом, диагноз синдрома ГМС становится обоснованным, когда исключены другие ревматические заболевания, а имеющиеся симптомы соответствуют клиническим признакам синдрома, логично дополняемым выявлением избыточной подвижности суставов и/или других маркеров генерализованного вовлечения соединительной ткани.

Лечение синдрома ГМС

Лечение пациента с синдромом ГМС зависит от конкретной ситуации. Разнообразие проявлений синдрома предполагает и дифференцированный подход к каждому отдельному пациенту. Важным моментом является объяснение в доступной форме причин его проблем с суставами («слабые связки») и убеждение пациента, что у него нет тяжелого заболевания, грозящего неизбежной инвалидностью. При умеренных артралгиях этого достаточно. Полезными будут рекомендации исключить нагрузки, вызывающие боли и дискомфорт в суставах. Решающими в лечении выраженных болей являются немедикаментозные методы, и в первую очередь — оптимизация образа жизни. Это предполагает приведение в соответствие нагрузок и порога их переносимости данным пациентом. Необходимо свести к минимуму возможности травм, что включает профессиональную ориентацию и исключение игровых видов спорта.

При упорных болях в одном или нескольких суставах используют эластичные ортезы (наколенники и т. п.). Очень важна своевременная коррекция выявляемого плоскостопия. При этом от врача требуются элементарные подологические знания — форма и жесткость стелек определяется индивидуально, от этого во многом зависит успешность лечения. Нередко удается справиться с упорными артралгиями коленных суставов единственно этим способом.

В обеспечении стабильности сустава существенную роль играют не только связки, но и окружающие сустав мышцы. Если путем упражнений повлиять на состояние связочного аппарата невозможно, то укрепление и повышение силы мышц — реальная задача. Гимнастика при синдроме ГМС имеет особенность — она включает так называемые «изометрические» упражнения, при которых происходит значительное напряжение мышц, но объем движений в суставах минимален. В зависимости от локализации болевого синдрома рекомендуют укреплять мышцы бедер (коленные суставы), плечевого пояса, спины и т. д. Полезно плавание.

Медикаментозная терапия применима как симптоматическое лечение при артралгиях. Так как боли при синдроме ГМС в основном имеют невоспалительную природу, то нередко можно видеть полное отсутствие эффекта от применения нестероидных противовоспалительных препаратов.

В этом случае большего результата можно добиться приемом анальгетиков (парацетамол, трамадол). Внутрисуставное введение кортикостероидов при отсутствии признаков синовита абсолютно неэффективно.

При периартикулярных поражениях (тендиниты, энтезопатии, бурситы, туннельные синдромы) тактика лечения практически не отличается от таковой у обычных пациентов. В умеренно выраженных случаях это мази с нестероидными противовоспалительными препаратами в виде аппликаций или компрессов; в более упорных — локальное введение малых доз глюкокортикостероидов, не обладающих местнодегенеративным действием (суспензия кристаллов метилпреднизолона, бетаметазона). Нужно отметить, что эффективность локальной терапии кортикостероидами в большой степени зависит от правильности постановки топического диагноза и техники выполнения самой процедуры.

Обратите внимание!

ГМС — распространенный ревматический синдром, не являющийся прогностически опасным, но вызывающий серьезные диагностические проблемы на практике. Пациент с предполагаемым синдромом ГМС требует от врача внимания к малозаметным деталям при сборе анамнеза и осмотре; необходимы знания и опыт в умении определить, насколько характер жалоб соответствует выявляемой необычной подвижности суставов. Лечение синдрома ГМС также имеет свою специфику и отличается от традиционной терапии других пациентов с заболеваниями суставов

Что сказать пациенту?

Важно объяснить пациенту в доступной форме причину его проблем с суставами («слабые связки») и убедить, что у него нет тяжелого заболевания, грозящего неизбежной инвалидностью. При умеренных артралгиях этого достаточно. Полезными будут рекомендации исключить нагрузки, вызывающие боли и дискомфорт в суставах; посоветовать свести к минимуму возможности травм, что включает соответствующую профессиональную ориентацию и исключение игровых видов спорта.

Критерии синдрома гипермобильности сустава

Большие критерии

- Счет по шкале Бейтона 4 или более (на момент осмотра или в прошлом)

- Артралгия более 3 месяцев в четырех или большем количестве суставов

Малые критерии

- Счет по шкале Бейтона 1-3 (для людей старше 50 лет)

- Артралгия менее 3 месяцев в одном-трех суставах или люмбалгия, спондилез, спондилолиз, спондилолистез

- Вывих/подвывих более чем в одном суставе или повторные в одном суставе

- Периартикулярные поражения более двух локализаций (эпикондилит, теносиновит, бурсит)

- Марфаноидность (высокий рост, худощавость, соотношение размах рук/рост > 1,03, соотношение верхний/нижний сегмент тела < 0,83, арахнодактилия)

- Аномальная кожа: тонкость, гиперрастяжимость, стрии, атрофичные рубцы

- Глазные признаки: нависающие веки или миопия или антимонголоидная складка

- Варикозные вены или грыжи либо опущение матки/прямой кишки.

Для диагноза СГМС необходимо присутствие двух больших, одного большого и двух малых или четырех малых критериев

Исключаются: синдром Марфана по отсутствию поражения хрусталиков и восходящего отдела аорты; несовершенный остеогенез по отсутствию множественных переломов костей и «голубых» склер

Введение.

В здоровом теле – здоровый дух. Эту пословицу-присказку мы знаем с детства, но следуем ли ей? Одним из показателей отличного физического состояния оказывается гибкость тела.

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, увеличивая энерготраты и снижая экономичность работы, и зачастую приводит к серьезным травмам мышц и связок.

Сам термин «гибкость» обычно используется для интегральной оценки подвижности звеньев тела. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них.

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения и т. п.).

В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в активных упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями активной и пассивной гибкости называют «резервной растяжимостью», или «запасом гибкости»

Это способность каждому или большинству движений тела придать максимальную амплитуду. Как развить гибкость тела? И зачем нам это необходимо?

На эти вопросы я попробую дать ответ в своей работе.

Глава 1. Как формируется гибкость тела?

1.1. Гибкость как физическое качество человека.

Различают также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой.

Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной или профессионально-прикладной деятельности.

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок. В общем виде их можно классифицировать не только по активной, пассивной или смешанной форме выполнения и по направленности, но и по характеру работы мышц. Различают динамические, статические, а также смешанные стато-динамические упражнения на растягивание.

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения определённых упражнений на растягивание мышечно-связочного аппарата. Зависит проявление гибкости от многих факторов и, прежде всего, от строения суставов, эластических свойств связок и мышц, а также от нервной регуляции тонуса мышц.

Чем больше соответствие друг другу сочленяющихся суставных поверхностей (т. е. их конгруэнтность), тем меньше их подвижность. Шаровидные суставы имеют три, яйцевидные и седловидные – две, а блоковидные и цилиндрические – лишь одну ось вращения. В плоских суставах, не имеющих осей вращения, возможно лишь ограниченное скольжение одной суставной поверхности по другой.

Ограничивают подвижность и такие анатомические особенности суставов, как костные выступы, находящиеся на пути движения суставных поверхностей.

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела.

Кроме того, размах движений может быть лимитирован напряжением мышц-антагонистов. Поэтому проявление гибкости зависит не только от эластических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся суставных поверхностей, но и от Вашей способности сочетать произвольное расслабление растягиваемых мышц с напряжением мышц, производящих движение, то есть от совершенства межмышечной координации. Чем выше способность мышц-антагонистов к растяжению, тем меньшее сопротивление они оказывают при выполнении движений, и тем «легче» выполняются эти движения. Недостаточная подвижность в суставах, связанная с несогласованной работой мышц, вызывает «закрепощение» движений, резко замедляет их выполнение, затрудняет процесс освоения двигательных навыков. В ряде случаев узловые компоненты техники сложно-координированных движений вообще не могут быть выполнены из-за ограниченной подвижности работающих звеньев тела.

К снижению гибкости может привести и систематическое или концентрированное на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, если при этом в тренировочные программы не включаются упражнения на растягивание.

Проявление гибкости в тот или иной момент времени зависит и от общего функционального состояния организма, и от внешних условий: времени суток, температуры мышц и окружающей среды, степени утомления.

Обычно до 8-9 часов утра гибкость несколько снижена, однако тренировка в утренние часы для ее развития весьма эффективна. В холодную погоду и при охлаждении тела гибкость снижается, а при повышении температуры внешней среды и под влиянием разминки, повышающей и температуру тела, увеличивается.

Утомление также ограничивает амплитуду активных движений и растяжимость мышечно-связочного аппарата, но не препятствует проявлению пассивной гибкости.

Зависит гибкость и от возраста. Обычно подвижность крупных звеньев тела постепенно увеличивается до 13-14 лет, и, как правило, стабилизируется к 16-17 годам, а затем имеет устойчивую тенденцию к снижению. Вместе с тем, если после 13-14-летнего возраста не выполнять упражнений на растягивание, то гибкость может начать снижаться уже в юношеском возрасте. И наоборот, практика показывает, что даже в возрасте 40-50 лет, после регулярных занятий с применением разнообразных средств и методов, гибкость повышается, а у некоторых людей достигает или даже превосходит тот уровень, который был у них в юные годы.

1.2. Средства и методы развития гибкости.

Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека. Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество необходимо развивать с самого раннего детства и систематически.

Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суставах, сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточный анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию, а также к несовершенной технике.

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на растягивание.

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы-антагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) - задача упражнений на растягивание.

Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и статические.

Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без предметов и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.).

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые с помощью партнера; движения, выполняемые с отягощениями; движения, выполняемые с помощью резинового эспандера или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы (притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.); движения, выполняемые на снарядах (в качестве отягощения используют вес собственного тела).

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в течение определенного времени (6-9 сек.). После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения.

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется проводить путем активного выполнения движений с постепенно увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов», покачиваний, маховых движений с большой амплитудой.

Основные правила применения упражнений в растягивании: не допускаются болевые ощущения, движения выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда и степень применения силы помощника.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от возраста, пола и физической подготовленности занимающихся количество повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и совершенствования гибкости используются также игровой и соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая коленей, сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т.д.).

1.3. Методика развития гибкости.

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и махов. Такие упражнения могут выполняться самостоятельно или с партнёром, с различными отягощениями или простейшими тренировочными приспособлениями: с манжетами, утяжелителями, накладками, у гимнастической стенки, а также с гимнастическими палками, веревками, скакалками. Комплексы таких упражнений могут быть направлены на развитие подвижности во всех суставах для улучшения общей гибкости без учета специфики Вашей двигательной деятельности.

При совершенствовании специальной гибкости применяют комплексы специально-подготовительных упражнений, логически подобранные для целенаправленного воздействия на суставы, подвижность в которых в наибольшей мере определяет успешность профессиональной или спортивной деятельности. Например, для ускоренного передвижения бегом и на лыжах, важна гибкость позвоночника и подвижность в тазобедренных и голеностопных суставах. Для плавания и метания снарядов, кроме того, необходима высокая подвижность в плечевых и лучезапястных суставах. Освоение эффективной техники единоборств и рукопашного боя требует высокой подвижности во всех суставах, но прежде всего в плечевых и тазобедренных.

Посредством целенаправленного выполнения специальных комплексов упражнений можно достичь гораздо большей гибкости, чем требуется в процессе профессиональных или спортивных действий. Этим создается определенный «запас гибкости». Если такого запаса у Вас нет и имеющийся уровень подвижности в суставах используется «до предела», то трудно достигнуть максимальной точности, силы, скорости и экономичности движений, их «лёгкости».

Выполняемые упражнения могут носить активный, пассивный и смешанный характер, а также выполняться в динамическом, статическом или смешанном стато-динамическом режиме.

Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения с собственным весом тела и с внешним отягощением. К таким упражнениям относятся прежде всего разнообразные маховые движения, повторные пружинистые движения в тренируемых суставах. Использование небольших отягощений позволяет за счет использования инерции кратковременно преодолевать обычные пределы подвижности в суставах и увеличивать размах движений.

Выполнение упражнений на растягивание с относительно большими весами увеличивает пассивную гибкость. Наиболее эффективными для улучшения пассивной гибкости являются плавно выполняемые принудительные движения с постепенным увеличением их рабочей амплитуды при уступающей работе мышц. Не рекомендуется выполнять при этом быстрых движений из-за того, что возникающий в мышцах защитный рефлекс ограничивающего растягивания вызывает «закрепощение» растягиваемых мышц. Пассивная гибкость развивается в 1,5-2,0 раза быстрее, чем активная.

Если перед Вами стоит задача увеличения гибкости, то упражнения на растягивание необходимо выполнять ежедневно. Для поддержания гибкости на уже достигнутом уровне можно сократить количество занятий до 2-3 в неделю. При этом возможно и сокращение объемов выполнения упражнений на растягивание в каждом тренировочном занятии. Обычно в течение дня на выполнение растяжек затрачивается в сумме от 15 до 60 минут.

Упражнения на гибкость выполняют во всех частях тренировочного занятия.

В подготовительной части занятий их применяют в ходе разминки, обычно после динамических упражнений, постепенно повышая амплитуду движений и сложность самих упражнений.

В основной части такие упражнения следует выполнять сериями, чередуя с работой основной направленности, или одновременно с выполнением силовых упражнений. Если же развитие гибкости является одной из основных задач тренировочного занятия, то иногда целесообразно упражнения на растягивания сконцентрировать во второй половине основной части занятия, выделив их самостоятельным «блоком» нагрузки.

В заключительной части упражнения на растягивание сочетаются с упражнениями на расслабление и самомассажем.

Вместе с тем, эффективность применяемых упражнений на растягивание зависит от направленности выполняемой в этом занятии тренировочной работы.

Перед скоростно-силовой работой в разминку целесообразно включать активные динамические упражнения на растягивание, самомассаж и встряхивание работающих звеньев тела, а также выполнять серии из 1-2 специально-подготовительных упражнений на растягивание в процессе выполнения самой работы. Например, такой методический прием оправдан при тренировке старта и стартового разгона или максимальной скорости в беге на 100 м. В этом случае после разминки выполняются серии бега со старта и с ходу на отрезках от 10 до 60 метров, и перед каждой серией скоростных упражнений выполняют активные динамические упражнения на растягивание и расслабление мышц ног и таза: различные наклоны, махи ногами, встряхивание мышц и т. п. Аналогичный методический прием применения упражнений на растягивание рекомендуется и при выполнении прыжковых упражнений, в тренировках по рукопашному бою.

Особое внимание к растягиванию мышц и связок необходимо обращать при выполнении силовых упражнений, учитывая возможный их отрицательный эффект на гибкость. Нежелательное снижение сократительной способности мышц от силовых упражнений можно преодолеть тремя методическими приемами:

Последовательным использованием упражнений на силу и гибкость. Здесь возможна как прямая последовательность применения комплекса упражнений [сила + гибкость], так и обратная [гибкость + сила], т. е, сначала – растягивание, и лишь затем – сила.

В первом случае, под влиянием выполнения серии силовых упражнений, подвижность в работающих суставах постепенно уменьшается на 20-25%, а после выполнения комплекса упражнений на растягивание – возрастает на 50-70% от сниженного уровня.

Обратная последовательность упражнений является более предпочтительной при необходимости выполнения силовых упражнений с максимальной амплитудой движений.

Поочередным применением упражнений на силу и гибкость [сила + гибкость + сила + …] в течение одного тренировочного занятия. При таком варианте построения занятия происходит ступенчатообразное изменение подвижности работающих звеньев тела. После каждого силового упражнения гибкость уменьшается, а после растягивания – вновь возрастает с общей тенденцией на её увеличение к концу занятия до 30-35% от начального уровня.

Одновременным (совмещённым) развитием силы и гибкости в процессе выполнения силовых упражнений.

При сильном утомлении после выполнения больших объемов нагрузок технической, силовой, скоростно-силовой направленности рекомендуется использовать «пассивные» динамические упражнения на растягивание. Это вызвано тем, что в условиях сильного мышечного утомления такие упражнения не только более эффективны, но и менее травматичны. Комплексы «пассивных» динамических упражнений лучше всего применять в конце основной или в заключительной частях занятия, а также в форме отдельной «восстановительной» тренировки. После большого объёма тренировочной нагрузки на выносливость, например, после длительного или темпового кросса, большого объёма повторной или интервальной работы на отрезках, лучше всего выполнить 5-6 легких активных динамических упражнений на растягивание, соблюдая при этом осторожность, чтобы не получить травм утомлённых мышц.

Вместе с тем, замечено, что, даже после интенсивной разминки с применением преимущественно динамических упражнений, несмотря на повышение температуры мышц и общее увеличение амплитуды движений, связки не всегда бывают подготовлены к предельной по размаху движений скоростно-силовой работе.

Поэтому иногда более высокий эффект достигается при построении разминки на основе статических упражнений на растягивание. Такая разминка рекомендуется при совершенствовании приёмов рукопашного боя.

Самостоятельные занятия, без партнера, несколько ограничивают возможности применения всех известных средств и методов развития гибкости.

Предлагаемые в данном разделе методы развития гибкости и разработанные на их основе комплексы упражнений можно выполнять везде: в спортивном зале, на школьной спортивной площадке, на лесной полянке, в парке, дома на коврике. Вы сможете сами выбрать для себя тот комплекс упражнений, который Вам больше всего подходит, или составить такой комплекс для себя самостоятельно.

Необходимо только всегда помнить, что растягиваться можно лишь после хорошей разминки, и у Вас при этом не должно быть никаких сильных болевых ощущений, а лишь чувство слегка «растягиваемых» мышц и связок.

Итак, мы выявили, что гибкость тела можно и нужно развивать. Но зависит она не всегда от затраченных усилий. Гибкость тела прямо пропорциональна подвижности суставов, что отражается на амплитуде движений.

Глава 2. Гибкость с медицинской точки зрения.

Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду суммарную подвижность в суставах всего тела. А применительно к отдельным суставам правильнее говорить «подвижность», а не «гибкость», например «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений человека, так как ограничивает перемещения отдельных звеньев тела.

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную.

При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняют за счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п.

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая - в позах.

Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.); специальная гибкость - амплитудой движений, соответствующей технике конкретного двигательного действия.

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, обусловливающий подвижность суставов, - анатомический. Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением мыщц-антагонистов. Это значит, что проявления гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, который осуществляют движение, т.е. от степени совершенствования межмышечной координации.

На гибкость существенно влияют внешние условия: 1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 2) температура воздуха (при 20 .30 °С гибкость выше, чем при 5 .10 °С); 3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до разминки); 4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или после 10 мин пребывания \ в сауне).

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению).

Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные личностно-психические факторы ухудшают.

Результаты немногих генетических исследований говорят о вы-1 соком или среднем влиянии генотипа на подвижность тазобедренных и плечевых суставов и гибкость позвоночного столба.

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной - 10-14 лет.

Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6- 7 лет. У детей и подростков 9-14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте.

Повышенная гибкость в медицине именуется синдромом гипермобильности суставов. Это заболевание обусловлено наследственными особенностями строения соединительной ткани.

Из-за значительной растяжимости связок пациенты могут избыточно выгибать в суставах руки и ноги, что не может сделать здоровый человек. Слабость связочного аппарата приводит к разболтанности суставов, частым вывихам, преждевременному развитию остеоартроза.

Проверяем себя на гибкость

Диагноз гипермобильности – самый простой и самый сложный одновременно. Простой, так как может быть поставлен врачом на основании осмотра, а сложный из-за того, что нет стандартных методов лечения этой наследственной болезни.

Метод определения гипермобильности по Брейтону поможет исследовать себя на наличие гипермобильности:

· вы можете дотянуться большим пальцем до внутренней стороны предплечья (помогая себе другой рукой);

· вы разгибаете мизинец более чем на 90 градусов;

· при разгибании в локтевом суставе ваша рука продолжает движение даже после того, как достигла прямой линии с плечом (переразгибание в локтевом суставе более 10 градусов);

· нагибаясь вперед, вы можете коснуться пола ладонями.

Как жить гуттаперчевым людям

Больные могут испытывать неприятные ощущения при избыточной физической нагрузке. Довольно часто появляются боли в коленных, плечевых или лучезапястных суставах. Уменьшить боль помогают отдых, местные мази и гели с анальгетиками и нестероидными противовоспалительными компонентами, физиотерапия.

Для предотвращения подвывихов в суставах желательно ежедневно заниматься лечебной физкультурой. Не нужно придумывать чересчур сложных упражнений. Главное – сформировать мышечный корсет вокруг суставов, тогда падение или неловкое движение не будут сопровождаться вывихом.

При активных занятиях спортом на суставы, несущие максимальную нагрузку, необходимо надевать ортезы (наколенник, эластичный бандаж на поясничную область, голеностопный или лучезапястный суставы).

При повышенной эластичности соединительной ткани не следует играть с весом. Набор массы тела с последующим резким похуданием приведет к тому, что кожа отвиснет, станет дряблой, а внутренние органы опустятся ниже физиологических значений.

При существенной патологии со стороны внутренних органов выполняются специальные хирургические операции, позволяющие приподнять опущенный орган и восстановить его функцию.

Так как велик риск развития плоскостопия, не повредит заранее обучиться упражнениям, направленным на укрепление свода стопы (собирать пальцами ног салфетку с пола, поднимать пальцами ног карандаш, ходить на внутренней или наружной поверхности стопы, на цыпочках, на пяточках). Если плоскостопия избежать не удалось, нужно обзавестись супинаторами.

Для профилактики раннего остеоартроза суставов даже молодым пациентам назначается хондропротективная терапия (дона, артра, терафлекс, пиаскледин и др.). В дальнейшем при формировании остеоартроза в полость сустава вводятся препараты гиалуроновой кислоты, оказывающей заметный терапевтический эффект.

Заключение.

Гибкость, это абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, достижимый в мгновенном усилии.

Человек не одинаково гибок во всех суставах. Где-то уровень гибкости выше, где-то ниже. Также различается уровень развития гибкости в различных направлениях в одном суставе. Если вы легко садитесь на продольный шпагат, это совершенно не означает, что вы также легко сядете на поперечный.

В физическом воспитании главной является задача обеспечения такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными жизненно важными двигательными действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью проявлять остальные двигательные способности - координационные, скоростные, силовые, выносливость.

В плане лечебной физической культуры в случае травм, наследственных или возникающих заболеваний выделяется задача по восстановлению нормальной амплитуды движений суставов.

Для детей, подростков, юношей и девушек, занимающихся спортом, выдвигается задача совершенствования специальной гибкости, т.е. подвижности в тех суставах, которым предъявляются повышенные требования в избранном виде спорта.

Гибкостью называют способность сустава двигаться в полной амплитуде. Данная способность важна для полноценного функционирования суставов, предотвращения повреждений мышц, связок и костей, обеспечения разнообразных движений торса и конечностей. Например, гибкость сочленения спины и ног помогает нам держать правильную осанку и оберегает от болезненных ощущений в области спины. Если вы будете регулярно выполнять необходимые упражнения, в зрелом возрасте у вас не будет проблем с суставами. Кроме того, эластичные, хорошо растяжимые связки помогут вам освоить самые сложные упражнения фитнеса и бодибилдинга.

Для развития гибкости специалисты рекомендуют выполнять полноамплитудные движения с участием каждого сустава. Растяжение должно быть гармоничным. Некоторые виды спорта подразумевают развитие определённых зон нашего тела, при этом другие участки как бы отстают. Так, у гимнастов наблюдается повышенная гибкость позвоночника, у профессиональных теннисистов - разработанность плечевого сустава.

Длительное отсутствие тренировок (при нехватке свободного времени, лечении травм и т.п.) приводит к уменьшению гибкости суставов, снижению их функциональности. Данная проблема может стать хронической, если вы своевременно не вернётесь к регулярным занятиям физкультурой.

В некоторых случаях достижение полноценной гибкости может оказаться затруднительным. Например, при ожирении (особенно с локализацией жировой ткани в определённых участках тела), резком увеличении объёма мышц, вследствие приёма белковых добавок или некоторых препаратов, некоторых наследственных заболеваниях, поэтому даже регулярные тренировки не приведут к желаемому результату. Данную проблему можно постепенно решить, если с помощью диеты снизить массу тела до нормальной величины, а также отказаться от химических препаратов и уделить больше внимания занятиям на тренажёрах .

Для обеспечения полноценной гибкости суставов необходимо заниматься растяжкой мышц. Как известно, мышцы состоят из клеток, собранных в эластичные волокна. Они способны увеличиваться в длину при регулярном дозированном растягивании. Тренировки должны быть постепенными, со строгим контролем ежедневной нагрузки, иначе волокна не успеют приспособиться и травмируются. Длина мышц контролируется особыми рецепторами. При осознанном растяжении волокон от них поступают сигналы в головной мозг, который в свою очередь сигнализирует о необходимости сокращения мышцы. Постоянные тренировки улучшают проводимость нервных импульсов, формируют стойкие условные рефлексы, обеспечивают полноценное снабжение всех клеток кислородом и питательными веществами вследствие усиления кровотока.

Резкие, мощные движения (особенно с отягощением) приводят к быстрым рефлекторным сокращениям мышц, участвующих в работе. Подобные тренировки могут быть рекомендованы только подготовленным людям, имеющим солидный опыт занятий в тренажёрном зале. Данная методика носит название «баллистическая растяжка», выполняют её исключительно под руководством опытного тренера. Если непосредственно перед сокращением мышца была чрезмерно растянута, резкое движение может привести к её травме. Именно поэтому начинающим спортсменам рекомендуется начинать со статической растяжки - после того, как мышца достигнет максимальной длины, необходимо задержаться в этой позе, а затем медленно вернуться в первоначальное положение.

Рецепторы, отвечающие за максимальную амплитуду растяжки, можно и нужно тренировать. Если повторять в течение каждой тренировки специальные растягивающие движения, можно постепенно увеличить длину и эластичность мышц. Через некоторое время вы уже сможете выполнять более сложные упражнения, не опасаясь травмирования.

Технику растягивания мышц поможет выбрать опытный тренер. Подбор комплекса упражнений зависит от множества индивидуальных факторов тренирующегося - особенностей телосложения, эластичности тканей, разработанности суставов, массы тела, наличия некоторых заболеваний и т.п. Правильно подобранный вариант растяжки будет эффективным и малотравматичным.

Самым популярным вариантом является статическая растяжка . Она не требует приложения значительных усилий, не вызывает переутомления. Медленно растяните тренируемую мышцу, задержитесь в таком положении на полминуты, затем примите первоначальную позу. При этом рецепторы растягивания будут реагировать на движение очень слабо, сокращение мышцы также будет происходить постепенно, что уменьшит вероятность травмы. Обычно применение статической растяжки рекомендуют начинающим спортсменам, так как она эффективна и безопасна. Растягивайте суставы и мышцы до ощущения лёгкого напряжения, но не болезненности. Боль сигнализирует о том, что вы переусердствовали, и вам необходимо снизить интенсивность тренировок.

Очень распространённой ошибкой является проведение растяжки непосредственно перед тренировкой, особенно если во время занятия предполагается использовать упражнения с отягощением или спортивные тренажёры . Растягивание временно ослабляет мышцы, поэтому целесообразно проводить его после тренировки, а в качестве первого этапа использовать разогревающие методики.

Баллистическая растяжка - динамический вариант повышения эластичности мышц . Подразумевает активные движения, при которых мышцы растягиваются очень резко и полноценно. Например, очень популярно упражнение, в ходе которого человек должен быстро касаться пальцами носков ног при наклонах вперёд. Такие движения помогают избавиться от лишних калорий и увеличить приток крови к мышцам. Но при этом возрастает вероятность получения травмы.

Пассивная растяжка требует участия в тренировках помощника . Подобные упражнения рекомендуются людям, которые по каким-либо причинам не могут контролировать собственное тело или желают как можно быстрее увеличить амплитуду движения суставов. Данный метод является эффективным, но его применение требует некоторой осторожности. Ваш партнёр должен быть достаточно тренированным для того, чтобы контролировать каждое движение и предотвращать ошибки.

Для чего же мы стремимся достигнуть максимальной гибкости? В первую очередь - для того, чтобы избежать травм во время тренировок, увеличить амплитуду движения в суставах. Если вы будете правильно делать все упражнения, очень скоро у вас появится легкость в движениях, ваше самочувствие заметно улучшится.

Гибкость помогает сохранить суставы здоровыми . Как известно, каждый сустав окружён мышцами, связками и мягкими тканями. Во время тренировок все они испытывают заметный стресс. Например, при формировании объёмных бицепсов и квадрицепсов ног резко возрастает нагрузка на коленные суставы, что может привести к появлению болезненных ощущений в коленных чашечках. Чрезмерно развитые мышцы плечевого пояса нередко сдавливают чувствительные нервные волокна, вызывая боль в плечевых суставах и некоторое ограничение их подвижности. Отсутствие полноценной гибкости приводит к уменьшению объёма синовиальной жидкости, находящейся внутри сустава и необходимой для смазывания подвижных внутрисуставных поверхностей. Соответственно, трение хрящевых тканей приводит к усилению болезненных ощущений и даже может спровоцировать суставные заболевания.

Также гибкость является немаловажным фактором, обеспечивающим полноценное функционирование позвоночного столба. Как известно, боль в спине очень распространена среди профессиональных спортсменов, особенно бодибилдеров. Причиной данной патологии может стать сглаживание или усиление естественных изгибов позвоночника. При этом возрастает давление на спинные нервы, ухудшается их проводимость. Если у вас малоподвижные коленные и тазобедренные суставы, вы должны обратить самое пристальное внимание на растяжение мышц в этих областях.

Разработанные мышцы и суставы позволят вам в дальнейшем осваивать новые, более сложные комплексы гимнастических упражнений. Ваши суставы будут двигаться в широкой амплитуде, обеспечивая полноценную тренировку мышц.

Одним из самых простых и распространенных тестов на гибкость является наклон вперед. Тест считается пройденным, если в положении наклона вы легко достаете пальцами рук пола. Или хотя бы носков ног.

Одними из самых распространенных средств, популярных среди женщин, являются пилатес и йога. Однако любые на гибкость и прекрасно развивают эластичность суставов, улучшают осанку и уменьшают чувствительность мышц после активных тренировок. Хорошая растяжка улучшает мышечный баланс и выравнивает ткани, улучшает физическую активность и снижает риск получения различного рода травм. Помимо всего прочего эти качества существенно влияют на сохранение молодости, красоты и здоровья. Сниженное сопротивление в мышечной ткани при выполнении любых движений улучшает циркуляцию крови в тканях и поступление питательных веществ. В свою очередь, клетки тканей в лучших условиях жизнедеятельности позволяют отодвинуть порог старения организма.

Одним из самых распространенных средств развития гибкости является регулярное выполнение специальных упражнений. Они будут эффективны для женщин всех возрастов. Конечно, в пожилом возрасте добиться хорошей растяжки будет очень трудно, но все же возможно. А чтобы при достижении этого возраста не начинать «с нуля», займитесь развитием гибкости прямо сейчас. И выполняйте нужные упражнения ежедневно. Для этого легко можно выделить время, совместив тренировку с просмотром телевизора или прослушиванием музыки. Если время тренировки ограничено, больше уделяйте времени растяжке плеч, бедер, пояснице и голеней. Основным правилом выполнения должна стать осторожность, чтобы избежать травм из-за излишнего усердия.

Чрезвычайно полезно выполнение упражнений на гибкость после основной тренировки на силу или выносливость. Сила и выносливость лучше развиваются, если после выполнения упражнений хорошенько потянуть . А разогрев мышц при упражнениях на силу и выносливость повышает эффективность тренировки на гибкость. Отсюда вывод – даже если вы имеете цель развить только гибкость, хорошая разминка перед тренировкой не только обязательна, но и очень полезна для достижения быстрых результатов.

В программу упражнений для развития гибкости обязательно включите упражнения йоги. Они помогут обрести баланс между телом и разумом, повысить умственные и физические способности, увеличить объем легких. Со временем эти упражнения увеличат растяжку и гибкость настолько, что вы сможете выполнять более сложные элементы.

А еще для достижения хороших результатов обязательна и правильное питание. И наоборот, неправильный рацион, перекусы, жирные и сладкие могут снизить эффективность тренировок почти «до нуля». Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, а также пищевые добавки, улучшающие здоровье костей и структуру хрящей. Чтобы правильно комплекс пищевых добавок, проконсультируйтесь со специалистом.